Basteln oder Do-it-yourself wurde spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer populärer. Durch die Gegenkultur der 70er und 80er Jahre und namentlich durch die Hacker erhielten diese Praktiken aber neue Dimensionen und wurden zu einem Ausdruck von Gesellschaftskritik. Das zeigt sich auch in der Terminologie: In den 60er Jahren sprach man von «Bastlern» und präziser vom «Radiobasteln». Die gleiche Art der vertieften Auseinandersetzung mit Technologie wird heute Hacking oder Do-it-yourself genannt. Aus den Bastlerlokalen von gestern sind trendige Hacker- oder Makerspaces geworden. Im Kern geht es aber noch immer um dasselbe: um die kreative Aneignung von modernster Technologie als Akt der Ermächtigung. Mündige Bürgerinnen und Bürger sollen Technologie nicht nur verstehen, sondern sie auch bewusst einsetzen.

Wer zum Thema Do-it-yourself recherchiert, stösst schnell auf eine Handvoll Titel, die heute Kultstatus geniessen. Während sich das US-Magazin «Popular Electronics» (1959–1999) oder die deutsche Zeitschrift «Hobby» (1953–1991) an Erwachsene richteten, waren die Lernbaukästen des Kosmos Verlag für Jugendliche gedacht. Beststeller war der 1934 bis 1972 angebotene Kasten «Radiomann». Ähnlich erfolgreich war das «Werkbuch für Jungen», das 1935 erstmals beim Otto Meier Verlag in Ravensburg, dem späteren Ravensburger Verlag erschien. Es dokumentiert den Bau von Wasserrädern, Dampfmaschinen, Kaleidoskopen oder Projektoren ebenso wie es informiert über Aquarien, Drachen, Flugzeug- und Schiffmodelle. Ausführlich dokumentiert ist etwa der Selbstbau eines Lötkolbens – Starkstrom und Hitze wurden in jener Zeit offenbar als nicht so gefährlich eingeschätzt. In den 60er Jahren hat sich der Umfang des Buches fast verdoppelt: Die Elektro-und Rundfunktechnik enthält nicht nur ausführliche Erklärungen, sondern eine Vielzahl von detaillierten technischen Illustrationen. Einen prominenten Platz nimmt die Radiotechnik ein. Nach einer Einführung in Technik und Begriffe werden verschiedene Radios gebaut: Ein Dioden-Detektor, ein Transistor-Radio und ein Röhren-Empfänger, der in einen handlichen Koffer verstaut wird. Das Gerät lässt sich auch als Mikrophon-Verstärker nutzen. Krönung des Abschnittes bildet die Anleitung zum Bau einer Funkfernsteuerung.

Worin liegt die Faszination des Bastelns, welche Motivation trieb die – damals meist männlichen – Bastler an? Zwei Gründe standen wohl im Vordergrund: Technikbegeisterung und mehr noch: Technikbeherrschung. Durch das Selber-Tun eignet man sich eine Technologie an. Die Benutzer sollten durch eigenes Tun die neuen Welten verstehen, für ihre Bedürfnisse einsetzen und gegebenfalls auch modifizieren können. Bei der Individualisierung eröffneten sich zahlreiche Möglichkeiten, die sich nicht in der Gestaltung von mehr oder weniger dekorativen oder funktionalen Gehäusen erschöpften.

Daneben spielten natürlich wirtschaftliche Gründe eine wichtige Rolle: Hochwertige technische Geräte waren teuer, auch wenn sie zunehmend den Massenmarkt eroberten. Dabei gelang es oft nicht, die Geräte in der gewünschten Qualität selber herzustellen – das wurde aber nicht nur negativ aufgefasst, wie etwa der Schweizer Pionier der elektronischen Musik, Bruno Spoerri erzählte. Selber Hand anlegen war in den 60er Jahren die Regel und auch der Synthesizer Pionier Bob Moog hat mit Basteln und Experimentieren gearbeitet. Besonders schön ist Bruno Spoerris Geschichte vom Bau eines Effektgerätes, dem Ringmodulator:

«Ich hörte zum Beispiel von einem Ringmodulator und fand eine einfache Bauanleitung in der Electronic Music Review. Mit den Beschreibungen aus diesem Heft bin ich zu meinen Tontechniker Wettler gegangen und der sagte sofort: Ich weiss, was das ist. Er hat mir dann mit einigen Transformatoren und Dioden ein Gerät gebaut, es war allerdings nicht so genau wie ein kommerzielles: Das Resultat waren gewissermassen «schmutzige» Klänge und genau das interessierte uns. Das ist ja noch oft so in der elektronischen Musik, dass diese zufälligen Klänge interessanter sind als die «sauberen».»

Waren Computer zwar schon seit den 50er Jahren da und dort in Gebrauch, so begannen sie Ende 70er langsam in den Alltag einzudringen. Damit stieg auch der Wunsch, sie zu verstehen und selber damit zu arbeiten. Die Geschichte von Captain Crunch, der eigentlich John T. Draper hiess, ist dabei typisch: Draper war selber Ingenieur und fasziniert von der Telefontechnologie. Anders als in der Schweiz nutzte die Industrie in den USA schon seit längerem die Bedeutung von Tönen zur Steuerung der Telefonschaltung. So konnte Draper mit einer Spielzeugpfeife namens «Cap’n Crunch», die einer Schachtel Cornflakes beigelegt war, Ferngespräche freischalten. Er brauchte bloss ins Mikrophon des Telefonhörers zu pfeifen. Die Entdeckung hatte ein blinder Student namens Joe Engressia alias Joybubbles gemacht. Ein harmloser Trick, der schnell sehr populär wurde und den Namen «Phone Phreaking» erhielt. Doch war Phreaking keine Bastelei mehr, sondern ein Trick, um ein komplexes System zu überlisten. Genau das war die Intention der frühen Hacker.

Wie die Welt des Telefons und der Telefonnetzwerke war damals auch eine andere Technologie analog, welche die Gegenkultur zu faszinieren begann: Das Radio. Radio war eigentlich schon immer ein Barfussmedium: Ein einfacher Radioempfänger, ein so genannter Detektorradio, liess sich auch in den 60er Jahren für ein paar Franken bauen. Dazu brauchte es kein ETH-Studium. Jeder Fernmelde-Techniker – eine der begehrtesten Berufslehre der 60er und 70er Jahre – konnte das umsetzen. Der Zürcher Medienspezialist Karl Lüönd beschreibt 2007 in einem längeren Artikel im NZZ Folio die Geschichte der Piratenradios. Davon gab es damals drei Typen: Die Politischen, die Bastler und die Kommerziellen. Roger Schawinski hatte wohl von allem ein bisschen dabei, aber er war lange nicht der einzige, der Piratensender baute. Zu den Berühmteren bei den Politischen zählte etwa Radio Dreyeckland in der Nordostschweiz, Radio Bachtelkrähen, die ihre Arbeit 1979 im Umfeld der Zürcher Jugendunruhen aufnahmen, 1980 Radio Packeis und Radio Banana. Daneben gab es in Zürich auch Radio Schwarzi Chatz, das Sendungen für die Insassen der damaligen Strafanstalt Regensdorf produzierte. Für die Sendungen spazierten die Aktivisten mit einem Rucksack auf einen nahe gelegenen Hügel und mussten darauf achten, dass sie nicht vom PTT Peilmobil gefunden wurden. Dazu Karl Lüönd: «Je politischer das Motiv, desto unerbittlicher die Jagd.»

In den 70ern zeichnete sich dann die digitale Wende ab. Sie kam nicht mit einem Paukenschlag, dafür war sie eine Herausforderung für Bastler: Der Apple 1, der 1976 auf den Markt kam, musste selber zusammengesetzt werden. Es wurden nur gerade einige hundert davon hergestellt, 1978 folgte dann mit dem Apple 2 das erste Gerät für den Massenmarkt. 1977 kam der Commodore PET und der Apple 2, 1981 der IBM PC mit dem Betriebssystem Microsoft von Bill Gates. Nun entstand eine ganz neue Szene: Das Basteln an den Schaltkreisen geriet in den Hintergrund, denn nun galt es mehr als ein paar Bauteile zu verbinden. Dafür wurde die Software wichtiger und davon gab es mindestens zu Beginn nur wenig. Ohne Internet blieb nichts anderes übrig, als den Code von Hand abzutippen. Computer-Magazine gingen dann dazu über, Programme auf Tonbandkassette ihrem Heft beizulegen.

In der Technikbegeisterung jener Jahre gerieten die Praktiken des DIY zunächst in den Hintergrund, meldeten sich aber bald mit grossem Erfolg zurück. Beispielhaft ist die Entwicklung in der Musik: Synthesizer wurden dank Digitaltechnologie immer billiger und Geräte wie der Yamaha DX7 wirkten stilbildend. Die Retorten-Sounds begannen aber immer mehr Musiker zu langweilen. Als erstes kamen die alten, einfachen und meist einstimmigen Synthesizer der 70er wieder in Mode, allen voran die Geräte von Bob Moog, mit denen man mit analogen Schaltern und Reglern in die Soundproduktion eingriff. Dass man die Sounds nicht speichern konnte, verlieh dem Ganzen einen zusätzlichen Reiz. Meister Zufall war im Spiel und kein Set tönte wie das andere.

Interessant ist auch die begriffliche Verlagerung: Dem Begriff des Bastelns hängt etwas Altbackenes nach. Heute spricht man deshalb lieber von Do-it-yourself, abgekürzt DIY oder eben von Hacking. Beispielhaft dafür ist der enorme Erfolg des US-amerikanischen Magazins «Make» und der zugehörigen Website. Im deutschen Sprachraum vertreibt Heise mit viel Erfolg die deutsche Version davon. Dabei hat der Begriff des Hacking eine Bedeutungserweiterung erlebt: Ein Trick heisst heute «Alltags-Hack» – ein Begriff aus der Gegenkultur hat sich im Mainstream durchgesetzt. Erfolgreich etabliert hat sich das Hacking im ursprünglichen Sinn allerdings auch in der Szene der Nachrichtendienste und des organisierten Verbrechens.

Die frühe Computerkultur hat vor allem in den USA enge Bezüge zur Gegenkultur der 60er und 70er Jahre. Es ging Hackern nicht darum, mit ihren Methoden unrechtmässige Vorteile zu erhalten, das Ziel war vielmehr Ermächtigung. Zwar wurden auch grosse Firmen und Regierungen angegriffen – dies aber stets mit dem Ziel, Missstände aufzudecken und Sicherheitslücken aufzuzeigen. Hacking ist ein potentes Instrument und so mag es auch nicht erstaunen, dass es schnell von kriminellen Netzen, aber auch von Regierungen aufgegriffen wurde. Beispielhaft dafür darf die Geschichte des Chaos Computer Clubs, abgekürzt CCC, verstanden werden. Er wurde 1981 in Berlin gegründet und war später vor allem von Hamburg aus aktiv. Er hat sich seit seiner Gründung für weltweite ungehinderte Kommunikation und grenzüberschreitende Informationsfreiheit eingesetzt. Bereits 1984 machte der Club mit einem spektakulären Hack bei der Deutschen Post von sich reden – durch eine Sicherheitslücke konnte in einer Nacht ein grösserer Geldbetrag auf die Konten des Clubs übertragen werden. Das Geld wurde später zurückbezahlt.

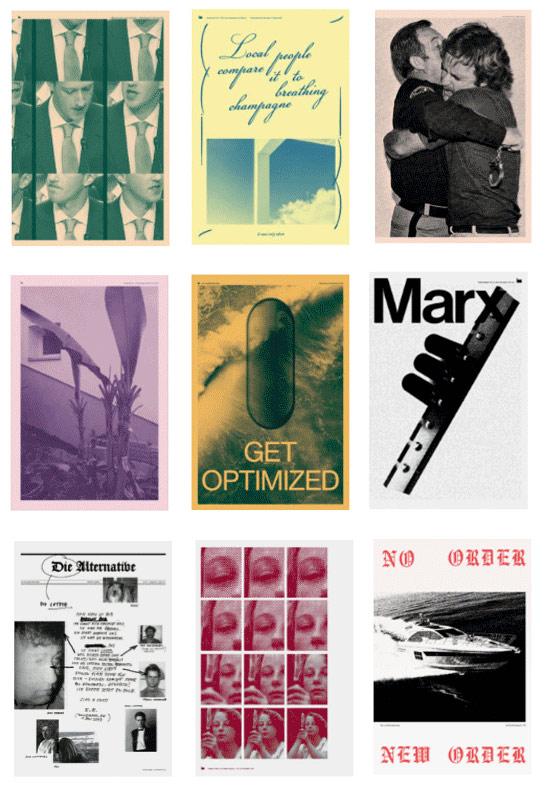

Die Methoden des Hacking haben auch die Kunst inspiriert – einerseits auf der Ebene der Systeme und andererseits auf der Ebene der Hardware. Auf systemischer Ebene arbeiten Künstlerinnen wie etwa lizvlx, die zusammen mit ihrem Partner Hans Bernhard unter dem Künstlernamen UBERMORGEN.COM auftritt. Dazu zählt etwa ein Programm von 2005, das die Klickzahlen von Internetseiten manipulierte. Mit dem Geld, das durch die Google Werbung zu den Künstlern floss, wurden automatisch Google Aktien gekauft – die Aktion erhielt den Namen «Google will eat itself», kurz GWEI. Für grosses Aufsehen sorgte auch die Aktion der Schweizer Medienkunstgruppe Bitnik «Delivery for Mr. Assange»: Den Künstlern gelang es 2013, auf legalem Weg ein Paket mit einer Videokamera in die ecuadorianische Botschaft in London zu transportieren und von dort Botschaften des geflüchteten Julian Assange zu übertragen.

Wenn wie in jenem Fall auf der Ebene der Geräte operiert wird, spricht man von Hardware-Hacking. Diese Methode inspirierte vor allem auch Musikerinnen und Musiker. Beim Ostschweizer Norbert Möslang etwa zieht sich das Hardware-Hacking wie ein roter Faden durch seine künstlerische Praxis.

Das Künstlerduo Christoph Wachter und Mathias Jud operiert schliesslich auf beiden Ebenen: So bildeten sie mit dem Zusammentragen von Informationen zu geheimen Anlagen die Grundlagen für eine digitale Rekonstruktion des Kinder- und Jugendgefängnisses in Guantanamo Bay. Die Arbeit wurde unter dem Titel «Zone*Interdite» international bekannt. In der Arbeit «Can you hear me» sendeten sie mit Hilfe von einfachsten, aus alten Blechbüchsen hergestellten Antennen Signale – unter anderem ins Botschaftsviertel von Berlin, wo auch der NSA Signale abfängt.

Noch nie waren technische Errungenschaften wie Computer, Fotoapparate, Drohnen aber auch Haushalts-Elektronik so billig wie heute. Das alles hat dem Wunsch nach Selbermachen keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil. Auch heute spielen wirtschaftliche Motive eine Rolle – nur im gegenteiligen Sinn. Man könnte sich das Neueste zwar leisten, um Ressourcen zu schonen, will man aber mit dem Alten weiter machen. Das erklärt etwa den Erfolg der Repair-Cafés, wo man nicht nur lernt Socken zu stopfen, sondern auch einen Toaster, einen Fernseher oder eine defekte Tastatur zu reparieren. Gleichzeitig wurde das Selbermachen auch ideologisch aufgeladen: DIY und Hacker sind heute Teil einer kritischen Gegenkultur. Man will sich nicht von einer opaken Technik bestimmen und manipulieren lassen. Stattdessen setzt man lieber auf einfachere Technologien, die man selber verstehen und beherrschen kann.